Visito con interés una exposición colectiva sobre la ausencia. Uno de los siete artistas seleccionados es amigo mío, y su obra construye los silencios y las melancolías que sobre nuestra memoria deposita el viaje. En este caso, un viaje a Marruecos en el que yo estaba ausente. Estuve en otros, pero en este no. El artista evoca la nostalgia de la experiencia a través de materiales diversos, poéticos y audiovisuales, una maleta que contiene una cámara, unas cintas y una lamparita, un video que recoge escenas del viaje y un espacio circular hecho de arena sobre el que ha depositado una tetera y unos vasos de barro sin cocer. Contemplando esa instalación, deduzco que la ausencia es un plano de simetrías. En un lado están el espacio y el tiempo, que contiene todas las ausencias posibles, y en el otro el ausentado, que a su vez retiene las ausencias de los que están al otro lado. Como ausente, la instalación me permite sentir profunda nostalgia de aquel viaje que no hice. La conclusión admite que la ausencia es siempre permanente, y que vamos construyendo la vida con la engañosa idea de hacer desaparecer el vacío que deja lo que transcurre. Un imposible, por tanto. Cuanto más llenamos, más vacío creamos. Perdido en esas reflexiones un tanto inútiles, el itinerario de la exposición recupera ausencias que como fantasmas o sombras vagan por el territorio íntimo de mi memoria personal. En el catálogo de presentación, Esther Lozano escribe que «del mismo modo que los silencios comunican, las ausencias hablan. Las cenizas de un incendio recuerdan el fuego…la ausencia no es sólo muerte, es silencio, es lejanía, es vacío, es soledad, es quietud…». Y escribir, añado yo, es un modo de recuperar y retener mediante el recuerdo y la imaginación la vida ausente. La literatura otorga presencia. O, dicho de un modo pretencioso, la literatura rehace la vida. Y la fija, detiene el ciclo continuado del vacío.

Escrito a mano. El primer vacío.

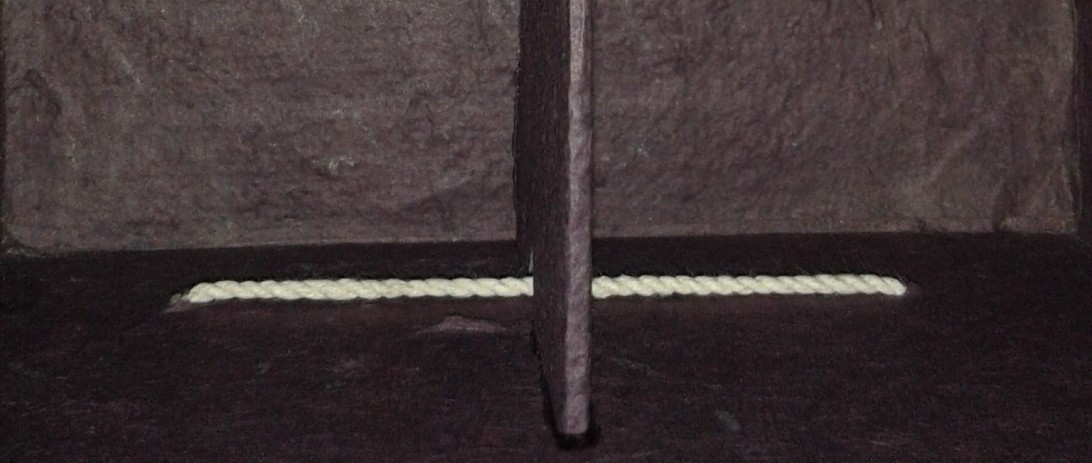

La de tu abuelo fue para tí la primera ausencia tangible, el primer vacío. Después, cuando él murió, tú solías sentarte en el sillón que habitualmente ocupaba, bajo la ventana. El cuarto, siempre en penumbra, agradecía la escasa luz que recogía del patio, una luz gris y cenicienta sobre la que caía, a horas muy determinadas, un discreto baño de sol desde lo alto. Ocupaste el hueco que dejaba su sillón y el que dejó su cama, otra manera de heredar. Hoy confirmas que la garrota que tomaste como recuerdo y como herencia y que has olvidado y cuelga huérfana de algún puntal en la casa de tu hermana, está más viva ocupando su hueco en tu memoria. La última vez que viste a tu abuelo fue en el pueblo, una mañana de sol radiante, alto y estirado y sonriente y alegre cuando inesperadamente recibió tu visita. Se apoyaba en esa garrota y vestía como siempre vestía, con su pantalón de pana, su camisa blanca y su chaleco negro y de brillante forro con el que prematuramente soñabas también tú vestir tu vejez. Y la boina, claro. El abuelo no era nadie sin boina. La imágen es ésta, las palabras no sabes las que fueron y no importa. Importa el encuentro, que fue feliz y transmitía sentimientos de amor inconfundible. A día de hoy, tampoco aquel hueco de amor que tu abuelo dejó abierto nada ha podido otra vez llenarlo. Esa ausencia aún permanece. Es una forma de amor que cuando muere deja un vacío irregenerable y que ni siquiera otras formas de amor bastan para sustituir su influjo. Sentirse huérfano de una forma, de una forma de amor, quizás sea otra manera de llamar a la ausencia.

Escrito a mano. Correspondencias. 2

En PEUS AMPLES, un cuento de Joan Cavallé, el narrador rememora la figura de su abuelo, exento en su tiempo del servicio militar por la desmesura de sus pies. Sin esa suerte, un labrador sin más patrimonio que una azada y unas alpargatas de cuerda hubiera hallado la muerte al pie del monte Gurugú o en cualquier barranco de las montañas del Rif, en Marruecos: no había botas que calzaran semejantes pies. Extraña suerte, por lo demás, porque el ejército enviaba soldados descalzos y desharrapados o medio desnudos a combatir al moro si la patria lo exigía, vamos a decirlo así. El abuelo era, cuenta el narrador, hombre fuerte y de anchas espaldas que miraba a su interlocutor en profundo, penetraba su conocimiento, convertía en insoslayable su mirada. Irónicamente, a una edad que el narrador no concreta, se quedó ciego, y una circunstancia hizo posible que un fotógrafo no profesional, de vacaciones en el pueblo, le hiciese la única foto que la familia pudo conservar de él tras su muerte, unas semanas o unos meses después. Joan Cavallé lo cuenta muy bien. Del abuelo que se libró de morir en el Barranco del Lobo o en Melilla hereda el narrador unos pies grandes que condicionan su vida futura, para mal o para bien. No se heredan sólo bancales, nos dice. No sólo bancales. Ni azadas, tampoco. Ni unas sencillas alpargatas o un bastón. Nada, ni siquiera eso se hereda. Eso es una simple transmisión, de objetos o de bienes. De posesión a posesión. Su verdadera herencia son unos pies que determinaron su destino y a su vez determinarán el suyo. Y escribiendo esa historia, Joan Cavallé se las arregla para convertir un destino personal en memoria colectiva. Esa es la herencia de todos.

Escrito a mano. El soldado Gómez.

El soldado Gómez no era ni muy tonto ni muy listo. Tenía facilidad para aprender rápido y bien, tenía cabeza. Se le daban bien los números y las letras y tuvo la suerte de dar con el sargento Bravo, que le cogió cariño y le instruyó. Era raro. En África no había tiempo para instrucciones letradas ni tampoco militares. Por no hablar de cariño. Según llegaban los reclutas se les mandaba, casi con lo puesto, directamente a lineas defensivas o a regimientos de avance o contención, de acuerdo con el estado de la campaña. Pero al soldado Gómez le mandaron a una guarnición del sur, alejado de los escenarios de la batalla, como ayudante en diversas tareas de intendencia. En realidad, un perfil como el del soldado Gómez era el que más convenía al sargento Bravo. Había muchos modos de defender a la patria, y el del sargento Bravo ejemplificaba lo que otros muchos suboficiales como él y algunos mandos superiores entendían por patria: un almacén de corrupción y soborno donde el pillaje y la codicia eran emblemas de su ideal. Los muertos no importaban. Eran pobres gentes miserables del campo y la ciudad que si no era en esa guerra morirían tarde o temprano de hambre y de miseria. Se les mandaba a batallar, descalzos, con lo puesto, y si morían, ya vendrían otros muchos a sustituirles. Salían gratis. Bajo la protección de Bravo, el soldado Gómez hacía funciones de cabo furrier. No era cabo, pero hacía las funciones que al sargento Bravo le salieran de los cojones, allí el que mandaba era él. Las botas, los correajes, los pantalones y las casacas que el ejército se ahorraba con sus muertos desnudos, los apuntaba con su letra alta y derecha el soldado Gómez, los almacenaba en un contenedor de hojalata prensada y el sargento se ocupaba en su día de sacarles provecho. El capitán tenía su parte, con arreglo a su rango, pero el sargento íba poco a poco haciéndose con un capitalito, por si el día de mañana. Ojalá la guerra no acabase nunca, pero nunca se sabe, con estos políticos. Hablaba de estas cosas en voz alta, delante del soldado Gómez, porque la lealtad y el miedo del soldado Gómez las tenía compradas con los privilegios que le otorgaba y con un afecto que no dejaba de ser sincero. El soldado Gómez vestía bien, indumentarias siempre nuevas, y unas perras en el bolsillo para sus chatos de vino y permiso para escribir. Porque ahora que sabía escribir, con letra buena y clara, el soldado Gómez sacaba un extra escribiendo cartas de los compañeros. Allí nadie sabía escribir. Ni escribir ni leer. El soldado Gómez, por una perra, escribía lo que los soldados que tenían novia y familia querían que escribiese. En la cantina, alrededor de una botella de vino, se sentaba con los reclutas y escribía. Era fácil, casi todas las cartas eran iguales. La comida, la rutina militar e incluso el tedio eran los temas que junto a la añoranza y el recuerdo ocultaban el temor que corría por el interior de todos. El campo de batalla estaba alejado, pero una orden, cualquier día, en cualquier momento, podía acabar con la esperanza de no entrar nunca en combate. También ese temor era compartido por Gómez. No era un joven fuerte, ni musculoso ni aguerrido, más bien tiraba a flemático y su apariencia no lo contradecía. Sin embargo, a veces, tenía nervio. Obedecía las órdenes con prontitud y reaccionaba con iniciativas ocurrentes ante las propuestas de su sargento. También por eso le había elegido. El sargento tenía ojo. Cuando bebía es cuando el soldado Gómez mostraba sus debilidades: como todos los demás, con el vino y la baraja conjuraba las amenazas del destino. Las mujeres estaban cerca, al otro lado de la alambrada, y siempre había una oportunidad de traspasarla y frecuentar un amor de pago, porque las novias estaban lejos, y puestos en lo peor, podía ser que para siempre. A los ojos de los demás uno no era del todo hombre si alguna noche no saltaba la alambrada. Gómez también lo hacía.

Porque podía dudarse de él que fuera menos tonto o menos listo, pero no que fuera menos hombre. Y parecer un hombre también se le daba bien al soldado Gómez. Quizás más de lo que le convenía. En su pueblo, donde había dejado una novia que le quería, hacía ya mucho tiempo que no sabían de él. Meses, puede que un año o más, habían perdido la cuenta. Podía estar muerto. De esa guerra todos sabían que era difícil volver vivo. Era incluso más difícil volver muerto. Si había pasado ya mucho tiempo y nadie sabía de tí es que lo estabas, casi seguro. El pensamiento de la Dominga era ése, como podía ser el de cualquiera. De momento, el soldado Gómez no estaba muerto. Ni muerto ni desaparecido. También la guerra se estaba portando bien con él, para qué negarlo. Él no era un hombre de ideales, no valían mucho los ideales, ya había quienes los tenían y si convenía los tomaba prestados mientras le resultaran provechosos. No quería pasarse de listo, pero no era tonto. Las cosas las veía, pasaban ante él, qué otra cosa podía hacer. Los tiros quedaban lejos y él llevaba bajo órdenes las cuentas de los que caían bajo sus ráfagas. Un día, cayeron en una emboscada compañeros cuyos cuerpos serían irrecuperables. El soldado Gómez apunto los correajes, los cintos, las botas y todo lo demás y le dió la planilla al sargento Bravo, como siempre. Había muchos. Cientos. Por eso y porque el sargento Bravo quería demostrarle que le apreciaba de verdad, le dio unos buenos duros. «Salta esta noche y diviértete. Yo no sabré nada». Y eso hizo. Saltó la almbrada. En la taberna, la única que en aquel miserable arrabal asfixiado de moscas y polvo había, soldados y suboficiales de otras guarniciones menores compartían francachelas. No hacía falta que el sargento Bravo no supiera nada, todos lo sabían y todos daban por aceptable y no punible divertirse de vez en cuando. Forma parte de cualquier guerra, y de aquella más. Bastaba con no pasarse. Lo justo para que la brutalidad tuviese siempre un margen de crecimiento y expansión. El soldado Gómez daba las cartas a dos soldados más como él y a un brigada sudoroso y gordo que apestaba a licor inglés, y no barato. Sentadas a la barra, dos mujeres charlaban en medio de un corro de soldados. Reían, gesticulaban y bebían todos a morro de una botella que podía ser cualquier cosa. Las faenas se hacían arriba, en dos cuartos amugrados sobre camas o jergones acolchados con sacas de paja. O sin colchones. Sobre los muelles o sobre el suelo, poco importaba. Importaba la diversión, escapar, olvidarse de lo real. Gómez aún no había subido, la mujer por la que se dejó arrastrar por la pasión y le hizo olvidar a la Dominga estaba arriba, ocupada, y ahora esa era su mujer, no quería otra. Gómez era así, desleal y miserablemente fiel. La Dominga. Qué sabría la Dominga de lo que es una guerra. Estaba ganando y el vino le deshacía las flaquezas. Quería subir ya, pero no dependía de él. Aún no. Ese brigada de casaca desabrochada con la camiseta interior, de tirantes, llena de lamparones de licor y de vino sentado frente a él, era quien mandaba allí, aunque pocos lo supieran. Dueño del tugurio y amo de los deseos ajenos. Cuando llegaba la señal, llegaba como una orden. Y finalmente llegó. Sube, le dijo sin apremiar la voz. Gómez deslizó sobre la mesa una copia de la planilla con los últimos muertos y el brigada la ojeó. Cientos. A sus ojos enrojecidos por el alcohol se sumó el violáceo de la codicia. Ya faltaban menos. Cuando llegasen a mil, se ocuparía de denunciar la corrupta gestión de Bravo- sabía ante quién hacerlo- y echaría mano a aquel contenedor que sólo el sargento Bravo y el soldado Gómez conocían. A buen precio, el enemigo estaría dispuesto a vestir su tropa desnutrida y más desnuda que la suya. A patriota, al brigada Setién no le ganaba nadie, y al soldado Gómez, que tenía los ideales que a cada momento le convenían, tampoco. Tenía dinero y una mujer que le esperaba arriba y eso no era ni bueno ni malo, aquello era una guerra. Una mujer que pronto, ese era el trato, sería para él solo y para siempre, mientras durase la guerra. Y ojalá durase mucho, aunque nunca se sabe, con estos políticos.

Querido abuelo

No lo sé, abuelo, me gustaría desde la memoria blanca en la que estoy poder contestar algunas de tus preguntas desesperadas. También yo sé poco de tu vida, no te conocí, llegué muy pronto a este territorio inhóspito en el que viajo permanentemente a la deriva, sin rumbo y sin destino. Me dice mi madre en algunas de las cartas que nunca recibo, que no fuiste un hombre malo. Lo que mi madre entiende por hombre malo eso sí que yo no lo sé, siempre he creído que un hombre bueno y un hombre malo son una misma cosa. Te casaste cuatro veces, eso es verdad, y no creo que haya nada de malo ni de bueno en ello. Cuatro mujeres que murieron todas antes que tú, una tras otra, obedeciendo al misterioso y exigente destino. De haberte casado con la Dominga, aquella primera novia que perdiste por una apuesta entre machos, eso he oído decir, cuando estabas en África, tu trayectoria de varón hubiera sido muy distinta. Primero porque como bien sabes, y si no lo sabes porque no te acuerdas te lo digo yo, la Dominga fue, de las mujeres a las que quisiste, la única que vivió hasta muy pocos meses antes de que tú murieras. La única, fìjate, fíjate de que modo el destino nos devuelve las bromas mal improvisadas. Y te digo más, durante toda tu vida, la esperanza de que algún día pudieras recuperar su amor siempre la tuviste, seguro que eso no se te ha olvidado. Se te habrán olvidado otras cosas, pero eso seguro que no. En sus cartas mi madre dice que eras un sentimental, de la época dura en que los sentimientos y las piedras de los caminos poseían propiedades semejantes, pero un sentimental, al fin y al cabo. Y no mal hombre, dice mi madre, la que fue tu hija. Te quedaste viudo por cuarta vez y aún perseguías el deseo de casarte con la Dominga y cumplir tu sueño. Qué malo fuiste, abuelo, y qué tonto, se ve que aquel matadero que fue Marruecos te respetó la vida pero te quitó lo que aún te quedaba de inocencia. No sé abuelo, no sé donde pudiste aprender a leer y a escribir. Puede ser que fuera allí, en África, donde tú dices, pero díme dónde, en qué taberna, en qué burdel o en qué campo de batalla aprendiste porque no había entonces en esos años y en aquellas tierras feroces otras escuelas en las que pudieras aprender a leer y a escribir tan bien, tan claro, tan recto. Siempre he pensado, abuelo, que un hombre bueno y un hombre malo son la misma cosa, y a veces un hombre tonto y un hombre listo, también, y no lo digo por tí, abuelo, que salvaste el pellejo en medio de aquel fragor de muertes inútiles, arrastrado a la fuerza al servicio de una patria que sacrificaba a sus hijos más pobres con engaños y ambiciones e ideales espúreos. Te salvaste, pero no supiste conservar la esperanza de un amor que luego te perseguiría toda la vida. Ojalá pudiera decirte algo más acerca de lo que fuiste, abuelo, adivinar en qué momento de tu vida te sentiste el hombe más desdichado de la tierra y cuál fue de entre todas las que viviste tu hora o tu instante más feliz. Me gustaría mucho decírtelo, pero no lo sé. Sé poco de tí, muy poco, y me pesa, porque no son suficientes para acceder a tu memoria los libros sin hojas que en estas latitudes heladas puedo consultar, ni gentes con las que conversar ni paisajes de los que extraer los hilos invisibles que puedan llevarme hasta tí, hay sólo una débil luz más pálida que blanca que niega las sombras y destierra las penumbras y ahoga las melancolías. Sé, porque lo dices tú, porque alguien a quien un día confiaste la memoria de tus palabras y hoy te lo recuerda a tí, que fuiste cartero, un cartero listo y un cartero bueno hasta que la maldición de otra guerra, como perdedor en el bando de los perdedores, te condenó a dejar de serlo. Sé eso, lo que tú, y lo que las voces de una familia a la que yo no puedo convocar, también saben, las voces más antiguas, las que te recuerdan aún enfajado y tieso, con tu boina permanentemente calada. Te lo diré, de todos modos, fuiste también gorrinero. O porquero. Te pusiste, cuando el correo dejó por mandato ser cosa tuya, al frente de una piara de cerdos bajo el mando de otra estirpe menos noble, señoritos del bando vencedor cuya humillación hubo de servirte a tí para recuperar tu inocencia dignificada. Un gorrinero tonto fuiste, abuelo, un gorrinero bueno, pero tampoco esa historia me la sé muy bien, abuelo. Ya me dirás si mis cartas te llegan.

Escrito a mano. Desmemoria de un cartero rural.

Todos dicen que yo fui peatón, o cartero rural, como ahora se dice. No lo sé porque yo ya estoy muerto y no tengo memoria, mi memoria es lo que me confían los otros, los que aún están vivos y lo seguirán estando mientras esa memoria que yo ya no tengo perdure en ellos. Dicen que fuí el cartero del pueblo y así debió de ser. Nadie, sin embargo, me dice cuándo, ni de qué pueblo, supongo que del mío, el mío era un pueblo al que llegaban pocas cartas y donde casi nadie escribía porque casi nadie sabía escribir. Yo era el que escribía y el que leía, dicen que muy bien, con voz clara y calmada y letra limpia y frases rectas y bien hechas. Cartero en unos años malos si es que hubo alguna vez no años sino meses o semanas o siquiera días buenos para las gentes pobres del campo que para mí no debieron serlo tanto, con un sueldo magro pero continuo, para ir tirando con otros apaños y jornales en los ajos o en la patata cuando había, que siempre no había. Debió de ser en la República, me figuro yo, o antes, ya no me acuerdo, que me lo diga quien se acuerde, los carteros tenían que saber de letras y de números, eso lo principal, y yo sabía, aprendí a contar y a leer y a escribir cumpliendo mi servicio en África, Marruecos por más señas, por suerte para mí después de lo del Barranco del Lobo, con tantos muertos y tanto orgullo herido. Después de lo del barranco y lejos de las batallas y de los tiros, en el sur, en la provincia que ahora no me viene el nombre, pero ahí estará, en los mapas, para quien lo quiera saber. Allí aprendí, creo yo, y allí perdí a mi novia por culpa de una apuesta quen hice con otro. Lo de cartero, después, fue como un castigo irónico del destino, si es que fuí cartero, porque dicen que fuí cartero, yo no lo sé. Ni una sola carta le escribí a mi novia, que me creyó muerto y si no me creyó muerto se cansó de que estuviera vivo, tan lejos y sin un solo recuerdo para ella, porque era un apuesta de hombres, entre el otro y yo, a ver quien resistía más. Y resistí yo, fuí el más hombre y el más tonto, resistía sin escribir, sin mandarle noticias a la Dominga, sin escribir una sóla letra mientras el otro, ya no me acuerdo cómo se llamaba el otro, escribía a la suya en secreto, a traición de mí y del acuerdo. Cuando regresé del servicio en África, la Dominga ya estaba casada, y yo arrepentido y disgustado por llevar la broma tan lejos. Luego, en la República, o antes, sería antes, tuvo que ser antes, no sé, me dieron la plaza de cartero, porque sabía leer y hacer cuentas, y a lo mejor también porque cumplí tres años de milicia como buen soldado con mucho rigor y responsabilidad en mis compromisos, en la intendencia o en las barracas de los mandos oficiales, o en las caballerizas, como mozo de cuadra, limpiando los pesebres y las cuadras, yo qué sé. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Queda aún alguien que me lo pueda decir? Cartero y de todo, recadero y escribiente y hasta pregonero, seguro, porque el oficio de cartero eran muchos oficios juntos, en pueblos tan pequeños y sin nada a mano, con tantas familias pobres, con tanta falta de todo el cartero, yo, que por lo que dicen lo fuí, escribía las cartas de los que no sabían, que eran la mayoría, y se las leía también, claro, supongo yo que se las tendría que leer. De todo, porque llevaba en mi saca periódicos y documentos oficiales y a veces tabaco y pequeños encargos que a menudo muchos me pedían en favor. Incluso con la Dominga, que tuvo la mala suerte de enviudar todavía joven tuve entonces las deferencias de mi oficio, y los días que me venía de paso le traía de la venta de Villares algún arenque o un puñado de sal, lo que podía, yo ya estaría casado por segunda o tercera vez, no me acuerdo, me casé mucho, que me lo diga alguien cuántas veces me casé, pero tenía a la Dominga todavía dentro, muchos años, yo creo que toda la vida. Y miraba por ella aunque ya no podía ser, que no le faltara qué comer, poco, lo que fuera, con respeto y cuando podía se lo traía. Porque traer traía de todo, todo cabía en mi cartera. Hasta las hostias para la misa de los domingos. Y digo yo si no sería por eso que por eso me quitaron la plaza cuando acabó la guerra, cuando vimieron al pueblo unos funcionarios de Cuenca a decírmelo, que se había decretado mi baja por ofensas y perjurios a la santa religión. Algo así. Si no sería por eso, porque le daba a la Dominga algunas obleas que estaban rotas, que venían medio rotas en el paquete, un puñado de hostias rotas que le daba a la Dominga, que se había quedado sola, sin marido. Debió de ser eso, y mira que ya hacía años. O eso o no se me ocurre qué, aunque se me ocurre, porque la guerra la ganaron quienes la ganaron, de eso sí que me acuerdo bien, y había que andar después cuando acabó con mucho ojo y muy libre de cualquier sospecha. Yo no era otra cosa que peatón, y repartía y llevaba de acá para allá, de un pueblo a otro, las cartas y los recados y los avisos oficiales, y las hostias para la misa. Y no era yo muy de misa, esa es la verdad, a lo mejor fue por eso, que si no era de curas y encima repartía las hostias entre los más pobres ya había una razón para señalarme como sospechoso. Y aún creo que tuve mucha suerte, porque otros carteros y funcionarios y maestros y médicos, esos sí sufrieron castigos y penas. Y fusilamientos. Yo lo único que me quedé sin oficio, que no era malo, aunque tenía que andar cada día diez o doce kilómetros para recoger las cartas en Villares, adonde las llevaban con un camión y luego volvía con ellas otra vez andando, con el saco a cuestas atravesando los campos de trigo y trochas y caminos de piedra y perros sueltos que me ladraban y a los que ahuyentaba como podía con pedradas y golpes de vara. Eso era lo peor, los perros. Hasta el pueblo y otros pueblos también pequeños y aldeas, casuchas que me quedaban a mano a repatir no sé qué, un pan una bobina de hilo o una mecha de candil. Cartero y casi buhonero, eso era lo que me daba de comer, para ir tirando, y por unas hostias para una pobre necesitada que di ya era un rojo y un diablo, y suerte tuve de que nada más fue que me quedé sin oficio por una ley que sacó Franco y los cambiaron a todos, a cualquiera que hubiera estado al servicio del enemigo en cualquier menester administrativo lo cambiaban. Depuración, lo llamaban también. Y a mí también me depuraron. Por unas miajas de hostias. Por eso me depuraron. Ahora me acuerdo bien, ahora me acuerdo muy bien, no hace falta que nadie me lo diga.

Ritulata. 3

Entre nosotros hay un hombre y una mujer que han tenido éxito en su vida, son una pareja feliz y no echan de menos tener hijos. Sus empresas funcionan, sus amigos les envidian, su salud no se deteriora. Tienen una granja, tres pisos en alquiler y dos bicicletas relucientes. La suma total de sus ahorros asciende al infinito. Ahora vienen de Moscú, de comprarse dos abrigos de astracán y un par de gorros. Les encanta reunir en torno a su mesa a amigos y conocidos con problemas y ser amables y comprensivos con ellos, nada más. Si no aceptas su invitación, se enfadan.

Entre nosotros hay un hombre y una mujer que han tenido éxito en su vida, son una pareja feliz y no echan de menos tener hijos. Ya no trabajan, emplean el fruto de su éxito en vivir cómodamente, con las expectativas de un mayor confort, si cabe. Como no tienen preocupaciones, se preocupan por la falta de estímulos y proyectos en la vida de los otros. Son vegetarianos, fáciles para contradecir y difíciles de compadecer, a ella más que a él. Han hecho el amor en todos los continentes menos en uno.

Entre nosotros hay un hombre y una mujer que han tenido éxito en su vida, son una pareja feliz y no echan de menos tener hijos. Los dos leen mucho y han trabajado duro para merecerlo, pero han vivido de lujos sin tenerlos, y han parecido excéntricos sin serlo, y han amado ciertos vicios y han disfrutado de ellos con responsabilidad y control, sin perder la cabeza. Ya no trabajan y disfrutan de su presente sin lamentarse del pasado porque no encuentran razones para hacerlo. Sienten un gran cariño por los animales, sobre todo por los perros, pero son tacaños.

Entre nosotros hay un hombre y una mujer que han tenido éxito en su vida, son una pareja feliz y no echan de menos tener hijos. Él es discreto, amable y alérgico a la inflación. Obediente y comprensivo, no sabe decir nunca que no. Ella, una funcionaria de uniforme adaptable a todos los reglamentos salvo el de la procreación. Fieles a esa economía de vivir, han acumulado ahorros y sin dispendio gozan ahora del fruto de aquel cuidado. Viven bien, no tienen mascotas y no hay ninguna posibiidad de que te echen una mano: creen en los princípios del egoismo y la renuncia como forma de felicidad.

Entre nosotros hay un hombre y una mujer que han tenido éxito en su vida, son una pareja feliz y no echan de menos tener hijos. Van siempre juntos porque trabajan juntos y practican actividades que, pudiéndolas hacer por separado, las disfrutan más juntos. A duras penas, son amables cuando no son sonrientes y sonríen a duras penas cuando con ellos se es amable. Viven con lo justo pero no quieren más porque se tienen el uno al otro y eso es suficiente. Por supuesto, desean morir y ser enterrados juntos, lo más lejos posible, donde nadie pueda ir a molestarlos nunca. Como ahora.

Por suerte, no hay más gente así de feliz y triunfal entre nosotros. Ya es bastante.

Resonancias. 2

Mientras leo, ya de noche, me llegan de la calle gritos de un hombre en una lengua ininteligible. Son los gritos broncos y asustados de alguien que se defiende o que lucha. No hago mucho caso. Un día sí y otro también un grupo de borrachines instala su campamento en un banco o en otro, beben, se cuentan cosas y se zarandean. A veces sus gritos son de júbilo frío, otros de broncas con las que marcan el territorio, otras veces gritos y empujones de machos cansados, exhaustos y ciegos. Pero este grito es diferente y suena otra vez con angustia y con socorro, y tiene un deje dramático de resistencia. Me asomo al balcón y veo a un hombre de raza negra que es arrastrado por tres policías locales que le arrumban contra uno de los bancos de la plaza y tratan de inmovilizarlo a fuerza de golpes. Mientras uno le sujeta la cabeza, por detrás del banco, otro le da puñetazos en el estómgo encogido y el tercero le golpea en los riñones. Dos coches de la policía están bajo mi balcón, y de un tercero que llega baja un grupo de cuatro agentes uniformados, entre ellos una mujer, que se lanza hacia el banco y ayuda a dominar al hombre que no para de gritar y resistirse. Con esfuerzo, entre todos, lo arrastran hasta uno de los coches y lo introducen, también con golpes y violentas presiones, en la parte trasera del vehículo. Luego, se van. Los seis hijos de puta y el negro, que a lo mejor también lo es, pero es el que ha recibido las hostias, no sé, yo sólo cuento lo que veo. Por lo demás, la plaza está hoy vacía. Hay un viento fuerte que levanta torbellinos de arena de grandes montones que invaden un tercio de la plaza, arranca chirridos irritantes de las vallas metálicas que parcelan algunos tramos de la calle en obras y agita con violencia los penachos de las palmeras.

De Operación Tortosa, un diario. 2010.

Tres miniaturas de Danilo Manso

Karen, una surfista californiana con casa en Australia y colecionista de mensajes en botellas, asegura que los siguientes textos fueron escritos por Danilo Manso en un lugar costero de las antípodas oceánicas. A falta de testimonios que corroboren la veracidad de sus afirmaciones, añade que el poeta los lanzó al mar encapsulados en un botella de gaseosa local, cuya marca irreconocible figura borrosa en el recipiente. La surfista, que conoció al poeta en un certamen internacional de la especialidad que practica, le compró un traje de neopreno cuando éste, temporalmente, trabajaba como empleado en un importante establecimiento del ramo. Como le pareció un hombre triste y solitario, cortejó su intimidad pero no logró acceder a su cámara secreta. Varios años después, recogió en las playas del continente austral, en la forma que ya sabemos, el destilado lírico y ausente de su enigmática melancolia.

1) Durante el día exprimo las virtudes balsámicas del tedio. Lo que hay que hacer aquí propícia su entrega. Abro el negocio, enciendo todas sus luces y lo acondiciono de aire frío. Cuando toca, vendo vestidos de goma a mujeres de belleza huidiza y fugaz. Aunque muchas son jóvenes y hermosas, huelen a crema y dejan un rastro de arena fina en las alfombras de los vestidores, soy hoy por hoy incapaz de encontrar algo extraordinario en un cuerpo que no amo. Así, un minuto sucede a otro con la misma y precisa lentitud. Las horas de la siesta las ventilo sudando sobre cojines estampados de flores casi vivas, y si me tomo un café me lo tomo, y si me fumo un cigarrillo me lo fumo. Es lo que tengo, es lo que hay. Las sombras también queman en las calles calcinantes y vacías hasta de rumores. Se oye, si acaso, algún ventilador en la periferia del balcón abierto, el latigazo amortiguado, amortiguadísimo, del mar lamiendo la ancha extensión de la arena. Y nada más, porque el lento curso de mi vacío es silencioso e invisible, invisible y silencioso.

2) Las calles están llenas de terrazas, gente y ruidosa alegría estival. La playa está cerca, a unos metros, y, a esta hora, silenciosos pescadores plantan sus cañas en la arena, impregnados de oscura humedad. Yo no dormiré hasta muy tarde, como cada noche, porque el calor es como una leve manta de plumas que se pega a la piel, y porque grupos de jóvenes ebrios de intrascendencia elevan cantos viriles y patrióticos al aire nocturno, y entra esa música como una bandada de truenos por mi ventana, distrayendo mi sueño. Cuando al fin puedo dormir, oigo en la lejanía un ligero tintineo de cucharillas que alguien agita desde el cielo, sueño con caballos galopando por suelos embarrados cubiertos de trozos de pan, cabañas de piedra por cuyas chimeneas un humo azul asciende hacia el cielo siguiendo las temblorosas huellas de unas manos. Y encuentro, en la hora previa al amanecer, un espacio donde la paz es la pura sustancia de lo que deseo ser.

3) Vengo de pasear, dormido, por la playa donde en la arena algún misterioso ser entierra llaves y lámparas de vidrio. Todas las puertas de mi casa están aún sin abrir, las habitaciones todas a oscuras. Los pescadores ya no pescan, se entretienen iluminando con sus luces de memoria la vida que hubo en los peces que mueren en sus manos. Por la pasarela de madera, algunos jóvenes entrelazan torpes gestos de amor y desaparecen en la noche húmeda. Veo, a lo lejos, un barrio de casas blancas y cúpulas de aljibes en azoteas dominadas por la nobleza de las banderas. Hay un jaleo inmóvil en las heladerías, luces fuertes y estridencia en las terrazas de suelo frío, voces lentas o sosiego en las penumbras de los pequeños cafés abiertos. Cerca de mi casa un payaso, experto domador de tristezas, saca de su bolsillo hondo una llave de cristal transparente y una lámpara de vidrio de murano. Nadie se ríe, sólo yo le encuentro la gracia.